Dunia anak-anak seharusnya menjadi taman bermain impian. Namun, YBR, seorang remaja berusia 10 tahun yang tinggal di Kecamatan Jerebuu, Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT),

justru kehilangan harapan dan mati di seutas tali pada sebuah pohon cengkih. Tragedi ini merupakan lebih dari sekadar berita duka yang telah berlalu; itu merupakan gangguan yang signifikan bagi moral kita.

Seorang anak yang hanya ingin memiliki buku tulis dan pulpen untuk mengikuti sekolah akhirnya meninggal dalam keadaan tragis hanya tiga meter dari pondok bambu tempatnya bernaung.

Artikel ini tidak hanya mengucapkan selamat tinggal kepada YBR; itu juga menjelaskan angka-angka yang dilaporkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Ini adalah sebuah “alarm keras” yang menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak kita berada di titik nadir yang mengkhawatirkan.

“Alarm Keras” di Balik Statistik: Ledger Kelalaian Kolektif Data KPAI

sering dianggap sebagai deretan angka kering; namun, setiap digit di dalamnya mengandung kehidupan, tawa yang padam, dan masa depan yang terancam. Sepanjang tahun 2025, tercatat 26 kasus kematian bayi.

Komisioner KPAI Diyah Puspitarini menyatakan bahwa kita berada dalam keadaan darurat, meskipun angka statistik menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Penurunan angka tidak berarti kemenangan; sebaliknya, itu adalah peringatan bahwa ancaman ini nyata dan sekarang menyasar generasi muda.

Tren data kasus bunuh diri anak berikut mencerminkan pentingnya masalah kita: Tahun Jumlah Kasus

Keterangan: Jumlah kasus data tahunan 2023, 46 kasus data tahunan 2024, 43 kasus data tahunan 2025, 26 kasus darurat: kasus yang melibatkan usia di bawah 10 tahun, 2026 (Jan–Feb), 3 kasus peringatan dini: tren awal tahun yang mengkhawatirkan. Sekarang, Indonesia berada pada posisi yang tidak menyenangkan di Asia Tenggara. Melibatkan anak-anak dari kelas lima SD hingga SMA, setiap nyawa yang hilang adalah bukti kegagalan sistemik yang tak ternilai harganya.

Angka-angka ini menunjukkan kelemahan sistem sosial kita, bukan sekadar statistik. Sekarang, Indonesia berada pada posisi yang tidak menyenangkan di Asia Tenggara. Melibatkan anak-anak dari kelas lima SD hingga SMA, setiap nyawa yang hilang adalah bukti kegagalan sistemik yang tak ternilai harganya.

Tragedi Ekonomi: Saat Kemiskinan dan Birokrasi Mematikan Harapan

Kasus YBR di Ngada adalah contoh dari “kekerasan struktural”. Bocah itu tinggal di pondok bambu 2 x 3 meter dan makan ubi dan pisang bersama neneknya yang berusia 85 tahun untuk bertahan hidup.

Bahkan sebelum dia lahir, ayahnya pergi ke Kalimantan untuk waktu yang lama. Sebagai seorang orang tua tunggal, ibunya harus berjuang untuk menghidupi lima anaknya di tengah kesulitan ekonomi yang luar biasa.

Fakta bahwa YBR adalah penerima Program Indonesia Pintar (PIP) membuat kita terheran-heran. Meskipun dana sebesar Rp 450.000 sudah ada di rekeningnya, dia tidak dapat mencairkannya karena masalah birokrasi: KTP ibunya masih terdaftar di Nagekeo. Sementara itu, sekolah “negeri”, yang seharusnya gratis, masih membayar iuran tahunan sebesar Rp 1,2 juta.

YBR menghadapi tembok keputusasaan karena tidak dapat mendapatkan dana bantuan di tengah tuntutan biaya sekolah.

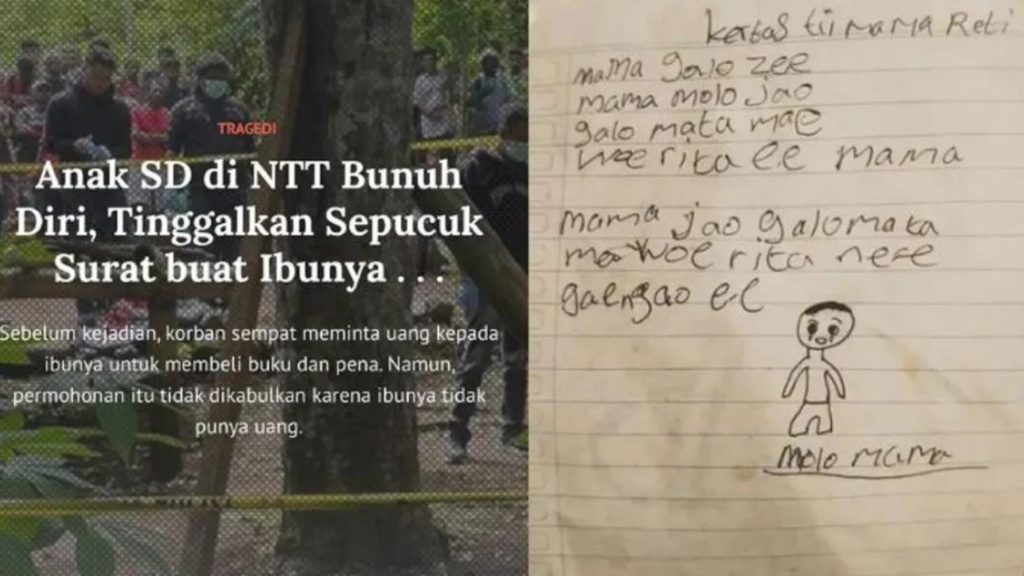

Dalam surat wasiatnya dalam bahasa Bajawa, YBR mengungkapkan rasa sakit dalam hatinya dengan berkata,

“Mama Galo Zee (Mama yang pelit)… Mama molo Ja’o Galo mata Mae Rita ee Mama (Mama baik-baik saja. Kalau saya meninggal, jangan menangis juga jangan cari saya ee). Molo Mama (Selamat tinggal mama).”

Kata “pelit” menimbulkan perasaan sedih dalam surat tersebut. Ketidakmampuan finansial orang tua sering disalahartikan sebagai penolakan emosional oleh anak usia sepuluh tahun yang berpikiran konkret.

Ia meninggal dengan perasaan tidak dicintai, sementara sang ibu menghadapi label kemiskinan yang sebenarnya berasal dari kemiskinan, bukan kekitiran hati.

“Bahasa Kegelapan: Akumulasi Beban di Pundak yang Mungil”

kata psikolog anak dan keluarga Anna Surti Ariani, yang berperan sebagai Nina, menekankan bahwa ada banyak faktor yang memengaruhi keputusan untuk mengakhiri hidup. Ini bukan hanya masalah pulpen yang tidak terbeli; itu adalah akumulasi masalah.

Tekanan perundungan di sekolah, beban keuangan keluarga, dan perasaan menjadi tanggung jawab orang tua semuanya sering menjadi satu.

Kesenjangan ini semakin nyata di era digital. Anak-anak melihat realitas yang terdistorsi di media sosial yang tampak makmur, tetapi sebenarnya hanyalah sepiring ubi. Dengan kurangnya literasi digital, “gap” ini terasa sangat berbahaya.

Dr. Lahargo Kembaren menjelaskan bahwa anak-anak berusia sepuluh tahun memiliki kecenderungan untuk berpikir “hitam-putih”. Ketika tidak ada dukungan emosional dan tekanan psikososial, kematian tampak sebagai satu-satunya cara untuk menghentikan rasa sakit.

Fenomena ini disebut Andreas Budi Widyanta, sosiolog dari UGM, sebagai “bahasa kegelapan”. Ekspresi kebuntuan yang ditunjukkan saat anak tidak memiliki ruang untuk berbicara.

Meskipun negara berusaha menjadikan anak-anak mereka sebagai “generasi unggul”, mereka gagal memberikan jaminan sosial yang paling dasar kepada warganya yang paling terancam.

Pendidikan otoriter dan pola asuh sering menyebabkan kurangnya ruang diskusi di keluarga dan sekolah kita.

Di sekolah, yang seharusnya menjadi “ruang aman”, guru sering kali menjadi satu-satunya sumber kebenaran. Di rumah, orang tua tidak memiliki afeksi karena tekanan hidup.

Keluarga, sekolah, dan masyarakat dinilai tidak mengakui hak dan perasaan anak. Selain faktor ekonomi, bullying dan pola asuh yang dingin juga menjadi pemicu yang sangat berbahaya.

Komisioner KPAI Diyah Puspitarini mengatakan,

“Anak-anak kita membutuhkan “ruang aman”. Kita harus belajar mendengar sebelum menasihati dan peka terhadap setiap perubahan sekecil apa pun pada mereka.”

Membangun Resiliensi melalui Pola Asuh Demokratis, menurut penelitian dari Aulad:

Journal on Early Childhood, pola asuh yang autoritatif atau demokratis sangat penting untuk membangun daya lenting (resilience) anak terhadap stres.

Pola asuh yang autoritatif atau demokratis juga sangat penting untuk mengurangi efek buruk trauma dan tekanan ekonomi.

Karakteristik pola asuh ini adalah sebagai berikut:

• Kehangatan Emosional: Memberikan rasa aman bahwa cinta orang tua tidak bergantung pada prestasi atau materi.

• Komunikasi Terbuka: Memberikan ruang bagi anak untuk berbicara dan divalidasi tanpa penghakiman tentang perasaan mereka.

• Batasan yang Jelas dan Fleksibel: Menetapkan aturan yang jelas tetapi fleksibel sambil memperhatikan kebutuhan mental anak.

Mencoba melihat dunia melalui mata anak adalah bagian dari membangun “ruang aman” di rumah.

Saling mendengarkan bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga membangun keyakinan agar anak tidak merasa sendirian dalam gelap.

Sistem Peringatan Dini: Rekomendasi untuk Masa Depan:

Untuk mencegah tragedi Ngada terulang, tindakan sistemik yang nyata diperlukan. Ini termasuk:

1. Sistem Peringatan Dini Dini di Sekolah: Guru harus dilatih untuk mengidentifikasi perubahan perilaku siswa sejak dini.

2. Revitalisasi Guru BK: Peran guru BK diubah dari “polisi sekolah” menjadi pendamping psikologis yang penuh empati.

3. Reformasi Birokrasi Bantuan Sosial: Memastikan bantuan seperti PIP tidak dihalangi oleh hambatan administrative

KTP bagi keluarga miskin yang sangat miskin.

4. Penghapusan Stigma: Mulailah melihat korban sebagai orang yang tidak menerima hak perlindungannya dan berhenti

memanggil mereka dengan nama yang negatif.

Sumber Bantuan: Meminta bantuan dari orang lain bukanlah tanda kelemahan; itu adalah keberanian untuk bertahan hidup.

Layanan Kesehatan Mental Darurat (HEALING119) tersedia setiap hari, gratis, dan rahasia.

Hubungi mereka jika Anda atau orang terdekat mengalami tekanan mental.

• Nomor telepon darurat: 119 ekstensi 8

• WhatsApp: +62 813-8007-3120

• Situs Web: healing119.id

Kesimpulan: Melihat ke Masa Depan dengan Pandangan yang Lebih “Memeluk”

Kasus YBR dan puluhan anak lainnya adalah bukti dari wajah protes terhadap anak-anak yang retak di Indonesia.

Bukan tingkat kemajuan ekonomi kita yang menentukan keberlangsungan bangsa ini, tetapi keamanan seorang anak kecil

yang berani bermimpi tinggal di pondok bambu.

Untuk menciptakan lingkungan yang tidak hanya menuntut tetapi juga “memeluk”, negara, sekolah, dan keluarga harus bekerja sama dengan tulus.

Sudahkah kita memberikan “ruang aman” kepada anak-anak di sekitar kita saat ini, atau sedang kita membangun tembok tenang yang membuat mereka merasa sendirian dalam gelap?

Artikel ini diolah dari berbagai sumber yang dibantu AI