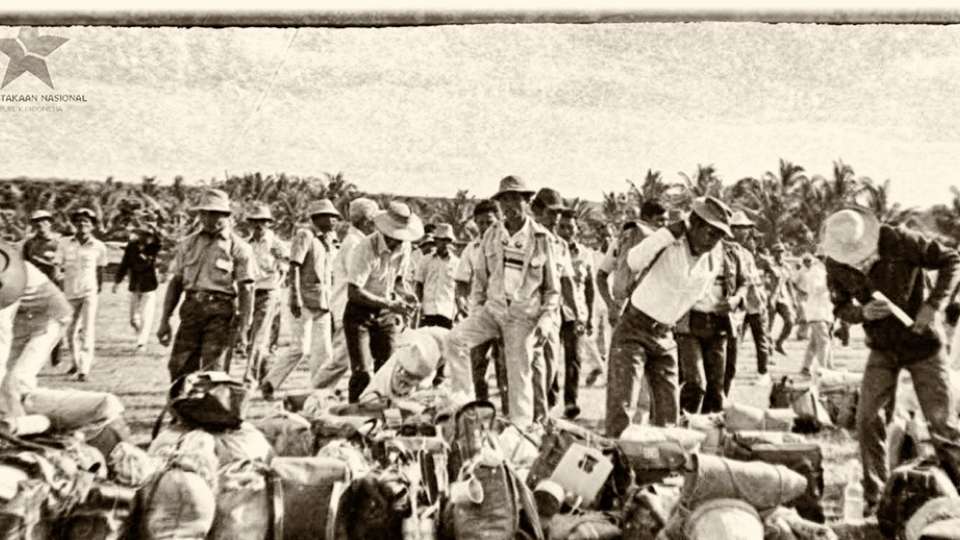

Jakarta – Setelah keluar dari penjara atau kamp tahanan, penderitaan para korban 1965 tidak berakhir. Negara membiarkan mereka hidup, tapi memastikan hidup itu berlangsung di bawah bayang-bayang rasa bersalah dan ketakutan. Label “eks-tapol” menjadi hukuman seumur hidup yang disahkan secara administratif dan sosial.

Laporan Dalih Pembunuhan Massal menulis tegas: “Negara menciptakan dua jenis warga: yang boleh dipercaya dan yang harus dicurigai selamanya.”

Setiap tahanan politik yang bebas wajib melapor ke kantor militer setempat dan menerima KTP bertanda ET (Eks-Tapol). Tanda kecil di pojok kartu itu cukup untuk menutup semua kesempatan hidup.

Dengan tanda itu, mereka tidak bisa bekerja sebagai pegawai negeri, guru, atau karyawan BUMN. Anak-anak mereka dilarang masuk sekolah negeri atau akademi militer. Setiap pindah alamat, mereka harus meminta izin dari Koramil atau Kodim.

“ET bukan sekadar huruf,” tulis Dalih Pembunuhan Massal, “melainkan bentuk pengawasan yang mengubah manusia menjadi catatan curiga di lembar administrasi.”

Bagi banyak eks-tapol, kebebasan hanyalah perpanjangan dari penjara. Mereka diwajibkan lapor setiap minggu atau bulan ke markas militer. Petugas mencatat, menanyai kegiatan mereka, dan memastikan mereka tidak ikut organisasi apa pun. Beberapa bahkan diminta menandatangani “pernyataan setia” kepada pemerintah Orde Baru.

Bagi yang menolak, ancamannya sederhana: dikembalikan ke kamp. Kesaksian seorang mantan tahanan dari Kediri dalam Dalih Pembunuhan Massal menggambarkan absurditasnya: “Kami sudah keluar, tapi tetap harus izin untuk pergi ke pasar. Tentara tahu kapan kami beli beras.”

Selain hukuman administratif, ada hukuman sosial yang jauh lebih sunyi. Masyarakat yang dulu digerakkan oleh propaganda Orde Baru memandang eks-tapol dan keluarganya sebagai ancaman laten. Rumah mereka dijauhi, anak-anaknya dikucilkan di sekolah, dan warga enggan bersentuhan karena takut “kena cap komunis.”

“Bahkan kematian pun tak menghapus stigma,” tulis laporan itu. “Di beberapa daerah, jenazah eks-tapol ditolak dimakamkan di pemakaman umum.”

Stigma ini diwariskan turun-temurun. Anak-anak eks-tapol yang lahir jauh setelah peristiwa itu tetap mendapat perlakuan diskriminatif ketika melamar kerja atau sekolah. Label “keturunan PKI” menjadi semacam kutukan yang tak tertulis tapi efektif.

Banyak eks-tapol memilih tinggal di pedesaan terpencil, menghindari kontak dengan aparat dan masyarakat. Sebagian bekerja sebagai buruh tani, tukang becak, atau pedagang kecil.

Mereka tidak bisa memiliki tanah atau rumah atas nama sendiri karena dokumen identitas sering ditahan aparat. Laporan Dalih Pembunuhan Massal menggambarkan kondisi ini sebagai “pengasingan dalam ruang sosial yang tak berpagar.” Tak ada jeruji, tapi juga tak ada jalan keluar.

“Negara memberi kami udara, tapi mencabut hak kami untuk bernapas,” tulis salah satu testimoni korban.

Diskriminasi tidak berhenti di generasi pertama. Anak-anak eks-tapol sulit masuk sekolah negeri atau universitas. Surat rekomendasi dari aparat militer sering disyaratkan untuk melanjutkan pendidikan dan mereka hampir pasti ditolak.

Beberapa yang berhasil lolos pun tetap hidup dalam stigma. Jika terlibat dalam organisasi sosial atau gerakan mahasiswa, mereka segera dicurigai “mewarisi ideologi kiri.” “Negara berhasil menciptakan sistem warisan kebencian,” tulis laporan tersebut, “di mana kesalahan bukan karena perbuatan, tapi karena garis darah.”

Meski hidup di bawah tekanan, sebagian korban menolak dilupakan. Sejak 1990-an, jaringan penyintas mulai membentuk kelompok solidaritas, menggelar diskusi, pementasan teater, dan upacara sederhana untuk mengenang kawan yang hilang.

Bagi mereka, melawan lupa adalah satu-satunya cara bertahan. Seorang penyintas dari Solo menulis: “Kami tidak ingin balas dendam. Kami hanya ingin nama kami dibersihkan dari kebohongan.”

Setelah jatuhnya Orde Baru, sebagian pembatasan administratif memang dicabut. Tanda ET dihapus, dan eks-tapol mulai bisa mendapatkan KTP biasa. Namun stigma sosial tetap bertahan, terutama di desa dan birokrasi lokal.

Sampai sekarang, banyak keluarga korban masih menghadapi penolakan ketika mengajukan ganti rugi atau sekadar ingin mendapatkan surat keterangan domisili. Beberapa pejabat masih menganggap mereka “bekas pemberontak.”

Sumber: Buku Dalih Pembunuhan Massal – John Roosa