Jakarta – Setelah kekuasaan tak lagi bisa sepenuhnya membungkam, yang muncul bukan kebebasan total, tapi perlawanan yang penuh kehati-hatian.

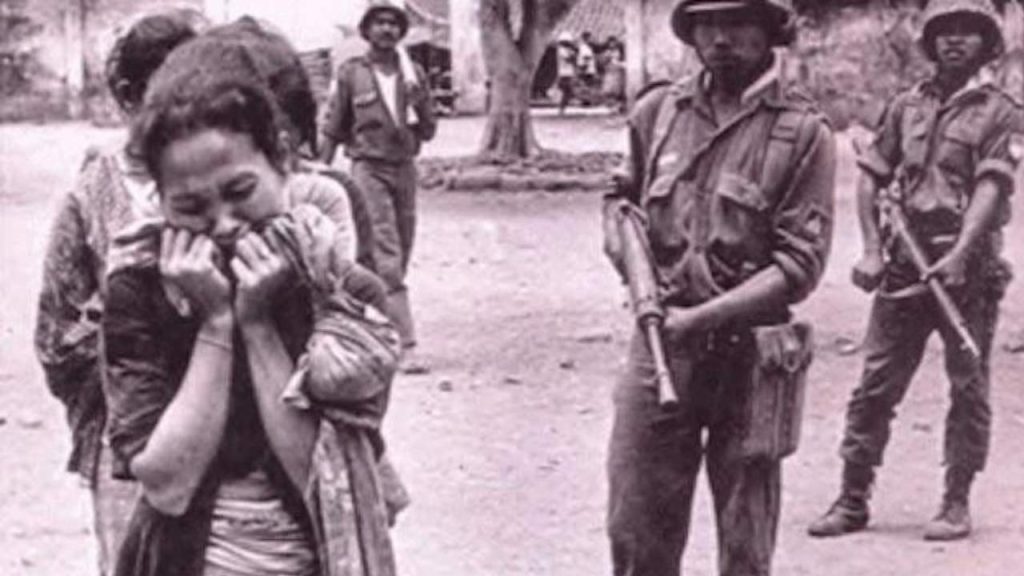

Para seniman, penulis, dan aktivis budaya menjadi garda depan dalam perjuangan mengembalikan ingatan 1965 ke ruang publik, sebuah perlawanan yang dijalankan dengan puisi, film, teater, dan pameran foto.

Namun setiap upaya mengingat selalu datang dengan risiko. Ancaman pembubaran, tuduhan “kebangkitan komunisme,” hingga intimidasi aparat masih menjadi kenyataan, bahkan di era yang mengaku demokratis.

Laporan Dalih Pembunuhan Massal menulis: “Di negeri yang takut pada sejarahnya sendiri, mengingat adalah bentuk keberanian politik.”

Sejak awal 2000-an, berbagai seniman muda mulai membuka ruang alternatif untuk membicarakan tragedi 1965 tanpa harus menabrak hukum yang masih kabur. Lewat film dokumenter, pertunjukan teater, dan karya rupa, mereka menyelinap di antara batas seni dan politik.

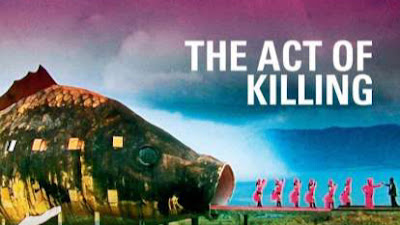

Karya Joshua Oppenheimer, misalnya — The Act of Killing (2012) dan The Look of Silence (2014) — mengguncang dunia dengan menampilkan pelaku pembunuhan yang bercerita tanpa rasa bersalah. Film itu tidak bisa tayang di bioskop nasional, tapi ditonton diam-diam di kampus, ruang komunitas, dan rumah warga.

Sementara di Indonesia sendiri, kelompok seni seperti Teater Garasi, Komunitas Taring Padi, dan Ruangrupa menghadirkan karya-karya yang menghidupkan ingatan korban lewat simbol dan metafora. Mereka mengingat tanpa harus menyebut nama, cara cerdas untuk melawan sensor yang masih hidup.

Sastra juga menjadi jalur perlawanan yang kuat. Pramoedya Ananta Toer, yang menulis sebagian besar karyanya di Pulau Buru, menjadikan pengalaman penjara sebagai bentuk kesaksian sejarah.

Novel-novelnya tidak hanya tentang manusia yang tertindas, tapi tentang bangsa yang kehilangan suara karena ketakutan pada masa lalunya sendiri.

Generasi penulis setelahnya, seperti Leila S. Chudori, Laksmi Pamuntjak, dan Okky Madasari, mulai menulis ulang sejarah 1965 dari perspektif manusia, bukan ideologi.

Mereka menghadirkan karakter korban, anak-anak penyintas, atau keluarga yang dibungkam, sesuatu yang mustahil dilakukan di masa Orde Baru.

“Kami menulis agar orang tahu, diam juga bentuk kematian,” kata salah satu penulis yang dikutip Dalih Pembunuhan Massal.

Meski reformasi sudah dua dekade lewat, membicarakan 1965 di ruang publik tetap tidak aman. Diskusi, pemutaran film, dan pameran sering dibubarkan oleh aparat dengan alasan “izin tidak lengkap” atau “menimbulkan keresahan.”

Ormas keagamaan dan kelompok nasionalis konservatif masih kerap datang membawa ancaman. Ironisnya, negara sering ikut mendiamkan. Polisi jarang menindak pelaku intimidasi, bahkan terkadang ikut mengawal pembubaran acara.

“Di Indonesia,” tulis laporan itu, “kebebasan berbicara selalu bergantung pada siapa yang sedang mendengarkan.”

Karena negara menolak membangun museum atau arsip resmi tentang peristiwa 1965, masyarakat sipil mengambil alih tugas itu. Proyek seperti Museum Bergerak 1965, Ingatan Kolektif, dan Asia Justice and Rights (AJAR) mendokumentasikan testimoni penyintas dan memetakan lokasi kekerasan.

Sebagian pameran berlangsung di ruang daring agar tidak bisa dibubarkan secara fisik. Sebagian lagi diadakan di desa-desa, dengan bentuk sederhana: foto, dokumen, dan potongan surat lama.

“Kami tidak punya gedung, tapi kami punya ingatan,” kata salah satu kurator yang diwawancarai dalam laporan tersebut.

Setiap arsip yang dikumpulkan bukan hanya bukti sejarah, tapi juga bentuk penolakan terhadap kebisuan yang diwariskan.

Media sosial memberi ruang baru bagi diskusi, tapi juga membuka ladang baru bagi disinformasi. Narasi lama Orde Baru, “PKI bangkit,” “bahaya laten”, kembali disebarkan oleh akun-akun anonim yang bekerja dengan algoritma kebencian.

Kebenaran dan kebohongan bersaing dalam kecepatan klik.

Generasi muda yang mencoba belajar tentang 1965 harus menavigasi lautan propaganda digital yang sama beracunnya dengan propaganda cetak 40 tahun lalu.

Laporan Dalih Pembunuhan Massal menyebut ini sebagai “fase kedua propaganda negara”, ketika kebohongan lama beradaptasi dengan teknologi baru.

Di tengah semua ancaman itu, karya seni tetap menjadi ruang paling jujur untuk bicara tentang kemanusiaan. Ia tidak perlu izin pemerintah, tidak butuh keputusan hukum, tapi bisa menyentuh apa yang hukum dan politik gagal capai: empati.

Melalui lagu, teater, dan pameran foto, generasi baru mengubah tragedi menjadi percakapan, bukan kutukan. Dan di situlah, menurut laporan itu, terletak benih rekonsiliasi sejati, bukan di kantor negara, tapi di panggung kecil tempat orang berani mendengar satu sama lain.

Sumber: Buku Dalih Pembunuhan Massal – John Roosa