Jakarta – Lebih dari setengah abad setelah pembunuhan massal 1965, tidak satu pun pelaku diadili. Ratusan ribu orang tewas, jutaan lainnya ditahan tanpa hukum, tapi ruang pengadilan tetap kosong. Bukan karena pelakunya tidak diketahui, tapi karena negara tidak pernah berniat menegakkan keadilan.

Laporan Dalih Pembunuhan Massal menyebut ini sebagai “politik impunitas” strategi sistematis untuk menunda, membungkam, dan menghapus tanggung jawab hukum dari seluruh aparat negara yang terlibat.

Sejak 1966, negara tidak pernah mengakui bahwa pembunuhan massal terjadi. Dalam semua dokumen resmi, yang tercatat hanyalah “penumpasan G30S/PKI.” Bahasa ini menghapus pelaku dan korban sekaligus, seolah kekerasan adalah bagian wajar dari penyelamatan negara.

Komnas HAM pada 2012 sebenarnya telah menyelesaikan penyelidikan pro justisia, yang menyimpulkan bahwa peristiwa 1965 memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan.

Namun Kejaksaan Agung menolak menindaklanjuti dengan alasan klasik: “kurang bukti dan sudah terlalu lama.” Laporan Dalih Pembunuhan Massal menulis getir: “Negara tidak mencari kebenaran, karena kebenaran akan menunjukkan wajahnya sendiri di cermin sejarah.”

Masalah utama bukan kurangnya bukti, tapi struktur hukum yang tunduk pada militer. Selama Orde Baru, institusi hukum dari kejaksaan hingga pengadilan berada di bawah kendali eksekutif dan keamanan.

Kasus apa pun yang melibatkan aparat otomatis dikategorikan sebagai urusan internal. Ketika Reformasi datang, struktur itu tidak benar-benar berubah. Banyak pejabat hukum pasca-1998 adalah mantan aparat era Orde Baru, dengan keterikatan langsung pada sistem lama.

Mereka tidak hanya mewarisi kekuasaan, tapi juga warisan ketakutan untuk menyentuh masa lalu. “Selama militer masih dianggap penjaga ideologi, hukum takkan pernah berani mengadili sejarah,” tulis laporan tersebut.

Komnas HAM adalah satu-satunya lembaga negara yang berani menyelidiki peristiwa ini secara resmi. Penyelidikan mereka pada 2008–2012 mencatat bukti kuat adanya pembunuhan massal, penyiksaan, perbudakan, dan kekerasan seksual.

Namun ketika hasilnya diserahkan ke Kejaksaan Agung, kasus itu mandek total. Alasannya berubah-ubah: mulai dari “tidak cukup saksi,” “tak ada perintah tertulis,” hingga “situasi politik tak kondusif.”

Semua alasan administratif untuk menutupi fakta politik, bahwa negara tidak siap mengakui dirinya sebagai pelaku. Laporan Dalih Pembunuhan Massal mencatat: “Yang diadili hanyalah keberanian untuk membuka masa lalu, bukan para pelaku yang menutupinya.”

Para penyintas berulang kali menempuh jalur hukum, dari gugatan perdata hingga laporan pidana, tapi selalu mentok pada pintu yang sama: tidak diterima. Di beberapa daerah, polisi bahkan menolak membuat berita acara karena “peristiwa sudah kedaluwarsa.”

Padahal, menurut hukum internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan tidak mengenal kedaluwarsa. Namun hukum di Indonesia berjalan dengan logika terbalik: pelaku dilindungi, korban dilupakan.

Seorang pengacara hak asasi yang dikutip dalam laporan itu berkata: “Negara tidak buta hukum. Ia hanya memilih untuk tidak melihat.”

Pemerintah beberapa kali mencoba menutup luka sejarah dengan program “rekonsiliasi nasional.” Namun rekonsiliasi tanpa pengakuan hanyalah formalitas. Dalam banyak kasus, pemerintah hanya menggelar pertemuan simbolis, membagikan sembako kepada penyintas, lalu mengklaim masalah telah selesai.

Tak ada pengadilan, tak ada rehabilitasi nama, tak ada restitusi. Korban hanya dijadikan latar belakang untuk foto bersama pejabat. Laporan Dalih Pembunuhan Massal menyebutnya “politik pemaafan paksa.” “Negara meminta korban memaafkan sebelum ia mengakui apa yang sebenarnya dilakukan.”

Akar masalahnya jelas: pelaku kekerasan adalah bagian dari struktur negara yang masih berkuasa setelah 1965. Mereka tidak hanya bertahan, tapi juga naik pangkat, duduk di jabatan pemerintahan, dan menulis ulang sejarah mereka sendiri.

Soeharto memang jatuh pada 1998, tapi Orde Baru tidak pernah benar-benar mati. Ia hidup dalam bentuk lembaga, kebijakan, dan cara berpikir yang menempatkan militer di atas hukum. “Sejarah Indonesia pasca-1965,” tulis laporan itu, “adalah sejarah impunitas yang disahkan oleh undang-undang diam.”

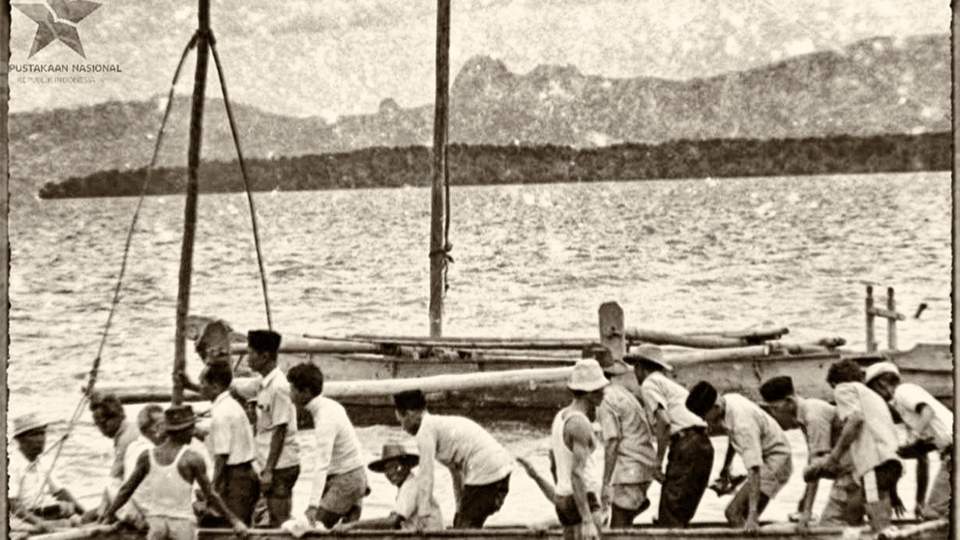

Meski jalan hukum buntu, upaya menemukan kebenaran tidak berhenti. Komunitas penyintas, lembaga riset, dan kelompok masyarakat sipil terus mengumpulkan testimoni, peta lokasi kuburan massal, dan dokumentasi arsip.

Namun semua itu tetap berjalan di luar negara, kebenaran yang hidup tanpa legitimasi. Di negeri yang membiarkan pelaku menulis sejarahnya sendiri, kebenaran hanya bisa ditemukan di ruang-ruang kecil: di cerita korban, di tanah yang digali diam-diam, di ingatan yang menolak padam.

Sumber: Buku Dalih Pembunuhan Massal – John Roosa