Jakarta – Pada 1980 an, pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan yang semakin memperkuat kedudukan Pancasila sebagai satu-satunya asas yang diperbolehkan bagi semua organisasi, baik keagamaan, sosial maupun politik.

Kebijakan ini dikenal lewat instrumen legal seperti Tap MPR No. II Tahun 1983. Tujuannya secara resmi adalah “pemurnian” atau purifikasi Pancasila, agar tidak muncul ideologi lain yang dianggap berpotensi menentang stabilitas nasional.

Namun, bagi banyak kelompok Islam dan warga biasa, kebijakan tersebut terasa sebagai pemaksaan atas kehendak negara. Mereka melihat bahwa asas tunggal bukan hanya soal identitas ideologis, melainkan menyentuh kebebasan beragama dan ajaran keagamaan dalam organisasi-organisasi Islam.

Kritik terhadap asas tunggal ini makin meluas di masyarakat akar rumput, terutama mereka yang merasa bahwa kepatuhan terhadap regulasi negara mengurangi ruang keagamaan sipil mereka.

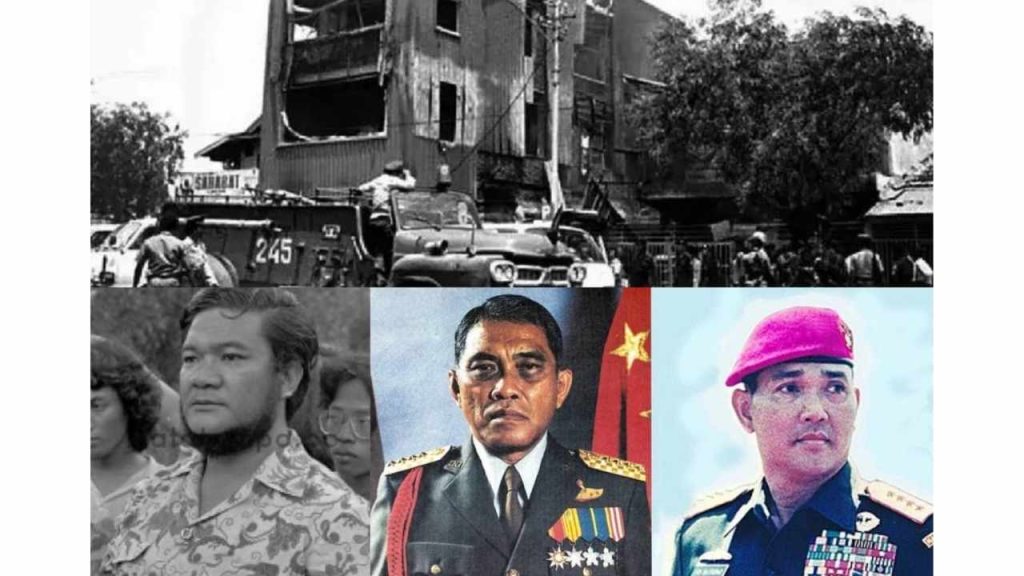

Pemicu langsung peristiwa Tanjung Priok adalah insiden yang terjadi di Masjid As Saadah pada 10 September 1984. Seorang Bintara Pembina Desa bernama Hermanu meminta kepada pengurus masjid, termasuk Amir Biki, agar brosur dan spanduk yang mengkritik pemerintah dihapus.

Biki menolak. Hermanu kemudian melakukan sendiri pemindahan materi tersebut dan masuk ke area shalat masjid tanpa melepas alas kaki sesuatu yang dianggap melanggar etika keagamaan dalam Islam.

Amir Biki, tokoh masyarakat lokal yang dikenal vokal, kemudian menyuarakan kritik terhadap kebijakan negara yang dinilainya arogan dan tidak menghargai keyakinan umat. Ia menggalang massa untuk menuntut klarifikasi sekaligus menolak pemaksaan asas tunggal.

Pada 12 September 1984, ribuan warga berkumpul di sekitar Mushala As-Sa’adah, Koja, mendengarkan ceramah. Amir Biki bersama tokoh-tokoh lokal lainnya. Namun, aparat keamanan yang sebelumnya sudah menaruh curiga menilai gerakan tersebut berpotensi menjadi ancaman terhadap stabilitas.

Aparat bersenjata lengkap dikerahkan, dengan perintah untuk mengendalikan massa. Malam itu, ketegangan berubah menjadi tragedi ketika tembakan dilepaskan ke arah kerumunan tanpa peringatan yang memadai.

Sejarah mencatat, ratusan orang menjadi korban. Versi resmi pemerintah menyebut 24 orang meninggal, tetapi laporan saksi dan lembaga independen memperkirakan jumlah korban jiwa jauh lebih besar, bahkan mencapai ratusan.

Tubuh-tubuh yang bergelimpangan di jalan menjadi saksi bisu betapa represifnya negara menghadapi perbedaan pandangan ideologis. Amir Biki sendiri tewas dalam peristiwa itu, menjadikannya simbol perlawanan yang dibayar dengan darah.

Malam harinya, sekitar pukul 23.00–24.00 WIB, protes memasuki tahap lebih tegang, massa mengepung Komando Militer. Aparat dari Batalyon Artileri Pertahanan Udara ke-6 kemudian membuka tembakan ke arah kerumunan.

Adanya komando militer Jakarta (Mayjend Try Sutrisno waktu itu) dan Kepala Angkatan Bersenjata Jenderal L. B. Moerdani disebut-sebut mengawasi pemindahan jenazah-jenazah ke truk militer dan beberapa korban luka dibawa ke Rumah Sakit Militer Gatot Soebroto.

Nama Mayjen Try Sutrisno selaku Pangdam Jaya kala itu, muncul dalam berbagai kesaksian mengenai perintah dan tanggung jawab. Namun, dalam sistem hukum Orde Baru, pertanggungjawaban semacam itu praktis tidak mungkin dilakukan. Negara berdiri di atas rakyatnya, bukan di samping mereka.

Tragedi Tanjung Priok mencerminkan pola khas Orde Baru dalam menghadapi perbedaan yakni ideologi negara diposisikan sebagai kebenaran tunggal, sementara aspirasi masyarakat yang berbeda dipandang sebagai ancaman.

Dengan dalih “pemurnian Pancasila,” negara justru mempersempit ruang keberagaman. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana kebijakan ideologis dapat berubah menjadi alat represi, ketika diterapkan tanpa dialog dan disertai kekerasan.

Lebih dari tiga dekade setelah peristiwa itu, luka atas tragedi Tanjung Priok masih terasa. Upaya hukum pascareformasi melalui Pengadilan HAM ad hoc tidak pernah benar-benar menghadirkan keadilan.

Bagi keluarga korban, luka itu bukan sekadar kehilangan, melainkan juga perasaan ditinggalkan oleh negara. Ini wujud kelam sejarah yang menegaskan represifitas telah mengakar kuat dalam kepribadian negara.